【秘密出版事件】

すでに触れたように、東京専門学校は、自由民権運動や「明治十四年の政変」の影響を強く受けて設立された学校であり、また、政治科が学校を代表する学科とみなされていたこともあって、集まってくる学生たちにも政治熱を持つ者が多かった。彼らは当然、実際的な政治運動にも参加し、そのなかから警察に逮捕される人物も出てくるようになる。なかでも「秘密出版事件」では、東京専門学校の学生や卒業生から多数の逮捕者を出すこととなった。

事の発端は、一八八七(明治二〇)年、井上馨外相が秘密裏にすすめていた条約改正交渉にある。井上は条約改正による領事裁判権の撤廃を急ぐ一方、その交換条件として、混合法廷の開設と外国籍の判事・検事の採用や、法典の外国による事前承認などを盛り込むことを求められた。この新条約案に対し、内閣法律顧問のボアソナードが問題点を指摘する意見書を政府に提出した。ついで七月、欧州視察から帰国した農商務大臣の谷干城が、条約改正に関連して政策を批判する意見書を政府に提出して、大臣を辞任する事件がおこった。現役の大臣が政府を批判するという事態は、世間に大きな波紋を投げかけ、民権派を中心に反政府運動の気運が高まっていった。同時に、谷の意見書に前後して政府に提出された勝海舟の意見書や、板垣退助の「封事」、さらに翌年提出された尾崎三良ほか四名の「憲法議案ヲ下附セラレン事ヲ奏請スルノ意見書」、元老院改革を主張する鳥尾小弥太他六名の「元老院章程ニ関スル意見書」などの意見書、およびロエスレルやグナイストの憲法制定に関わる秘密書類が、反政府運動をすすめる民権派らによって秘密印刷・出版されて、民間にばら撒かれたのである。これが「秘密出版事件」といわれるものである[『明治文化全集』正史下]。

当時、届け出をせずに出版を行なうことは法律で禁止されていたが、とくにこの事件の場合、ばら撒かれたものが要人による政府批判の意見書であったため、政府は厳しく印刷者を追及し、その結果、東京専門学校の学生や卒業生のなかにも印刷・配布を行なっていたものが多数いて、それらの人々が逮捕されるにいたった。

当時在学中であった篠田克己の日記には、一〇月一三日、「兼テ本校生徒申合セ出版ノ谷・板垣諸氏ノ意見書落成セリ」とあったのち、一一月二一日に「当校ニ於テ意見書(割注:有名家意見書集)印刷ノ件ニテ本校生徒野田卯三郎其筋ヘ拘引セラル」、一一月二二日、「右同件ニ付、奥沢福太郎拘引セラル」、一一月二四日、「意見書ノ件ニ付、警視庁ヨリ探偵係ノ出張、今井銀一、野村勝吉、森力之助外一名拘引セラル」、一一月二六日、「印刷事件ニ付、木原勇三郎、志賀信三郎両人拘引セラレ、其他幹事舎長外二人ノ生徒召喚ノ上ハ尋問セラル」、一一月二七日、「頃日ハ拘引事件ニテ校中紛紜(ふんうん)、皆見落着如何ヲ憂フルノミ」と、相次ぐ逮捕に学校が大騒ぎとなっている様子が記されている。一一月二八日、「拘引者差入物彼是其費用トシテ校内義捐金ヲ募ル」とあり、みなで寄附金をつのり、差し入れを行なっていたこともわかる[大江二〇一八]。

第44図 秘密出版事件に関する諷刺画(ビゴー画、1887年)

[早稲田大学図書館所蔵]

図44は、秘密出版事件を戯画化したビゴーの絵である[『TOBAE』二〇]。図録などで紹介されることが多いが、描かれている逮捕者が東京専門学校の学生であるという事実についてはほとんど触れられることがない。しかし、右上の方をみると、「下宿営業牛込区」と書かれており、また、逮捕された学生の台詞も、「こんなこともうせんもんだ」、つまり、「もうこんなことしない」というのと、東京専門学校の「専門」をかけ合わせた台詞になっている。これは諷刺画であるため滑稽に描かれているが、実際には授業中に警察がいきなり教室に乗り込んできて逮捕するという大騒ぎであった[『廿年紀念録』]。

このときに逮捕された東京専門学校の関係者を描いたものはほかにも存在する。一八八五年に東京専門学校政治科を卒業した青木浜之助が、みずからが秘密出版事件で逮捕されて裁判を受けた際の一連の経過を、のちになって絵巻物に描かせたものがそれである。青木は、在学中に小野梓のもとを訪れ、条約改正論の草稿を読ませてもらい、その後、その受け売りの演説をするなど、小野の影響で条約改正問題に並々ならぬ関心を抱くようになったのであった。その延長線上に条約改正に対する反対運動に関与し、逮捕されるにいたったのである[大日方二〇一六b]。現在、この絵巻物は、青木の出身地にあたる長野県千曲市歴史文化財センターに所蔵されており、実物は大きさが全長八メートルほどもある。今日であれば、自分の逮捕歴は隠しておきたいものであろうが、青木は、むしろこの逮捕歴を誇りに思っていたと考えられる。だからこそ、このように大きな絵巻物に残して、子々孫々までそれを伝えていくことを望んだのである(この絵巻は、図録『三大事件建白運動一二〇年記念土佐自由民権運動群像』高知市立自由民権記念館、二〇〇七年にすべて写真版で掲載されている)。こうした政治に対する熱い思いや誇りは、初期の学生や卒業生たちに共有されていたものであった。

【大隈条約改正交渉】

このように、彼らの政治熱は、井上馨外相時代には反政府運動として高まったのであった。井上馨はこうした反対運動の高まりもあって条約改正交渉を断念し、外相を辞任した。伊藤博文首相が外相を臨時兼務したが、その後を受けて外相の任に就き、条約改正交渉にあたったのは、本学の創設者大隈重信にほかならなかった。

「明治十四年の政変」で下野した大隈は、第一次伊藤内閣末期の一八八八年二月一日、請われて政府に復帰して、続く黒田内閣でも引き続き外相として条約改正交渉にあたった。前任者の井上馨外相は対象となる各国の代表を一堂に集めて改正交渉を進めたが、この方式では列国の団結や議論の紛糾をもたらすだけだとして、大隈は各国別に談判を行なう形式に改めて交渉を進めた。ただし、旧条約には最恵国待遇が規定されていたため、新条約をすべての締約国と結ばない限り、日本は新たな権利を取得できないことになってしまうという危惧があった。大隈は、この最恵国待遇は無条件的なものではなく、有条件的なものであると解釈し、旧条約国が新条約に規定された新たな待遇を享受するには、新条約に規定された譲歩を行なう必要があると主張して、個別交渉を有効にすすめようとした。さらに、交渉に応じる国には有利な条件を付与する一方、旧条約締結国には条約廃棄をも辞さない姿勢をみせるとともに、旧条約の規定を厳密に適用することによってその不便を感じさせる「条約励行」を実践するなど、従来よりもかなり強硬な交渉姿勢をとった。

大隈案の主な内容としては、外国人に土地所有権を与えること、列国の領事裁判権を五年後に廃止すること、その代わり大審院に数名の外国人判事を任用すること、などが規定されていた。井上前外相が交渉の土台としていた英独案では、外国人判事・検事の任用が規定され、とくに控訴院・大審院は過半数を外国人判事とするとされていたので、それに比べ任用範囲は大幅に狭まった。また、外国人に日本の法律を適用するにあたっては、日本の法律の整備が問題となる。井上案では「泰西主義」、すなわち近代市民法原理に基づく民法以下の諸法律を整備するとされていたが、大隈案ではそうした規定はなく、速やかに諸法典を改定し、英訳を各国に通知するとされるのみであった。前任者井上の条約改正案が、国権を棄損する屈辱的な改正案であるとの批判で頓挫したことから、大隈は譲歩の度合いを下げるとともに、民法以下の諸法律を日本が主体的に制定することを打ち出し、条約励行論や最恵国待遇の有条件的解釈などの強硬的な姿勢をとることによって、交渉を有利にすすめていこうとしたのであった。

大隈は交渉を進めるにあたって、草案を公表することなく、一切を極秘としていた。ところが、四月一九日、大隈案がイギリス紙『タイムズ』に掲載され、それが五月三一日から六月二日にかけて新聞『日本』に訳載されるにいたって、屈辱的・売国的条約改正案であるとの大隈案への批判が高まることとなった[樋口他一九八七]。反対派の主張は、大審院への外国人判事の任用や、国内法の整備に際して外国政府にその内容を事前に通知するという約束が屈辱的であるということ、および内地雑居(外国人土地所有権)への反対という点にあった。とくに外国人判事採用の問題は、日本の国権を毀損するものであるとして強い批判を受け、また、二月に発布されたばかりの憲法の第一九条「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均シク文武官ニ任セラレ及ヒ其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」の規定に違反するものであるとの意見が叫ばれた。こうした批判に対して政府は、帰化法を制定して憲法との整合性を高めようとしたが、この帰化法案が民間に漏洩するに及んで、糊塗的対応策であるとのさらなる批判が政府に加えられ、火に油を注ぐ結果となった。

全国の旧自由党系の民権派や、保守的・国家主義的団体は、こぞって大隈案を批判し、全国各地から改正交渉中止を求める建白書が提出された。その一方で、立憲改進党は、大隈案を擁護する方向性で一致団結し、ここに交渉中止派と断行派の大論争が演説会や新聞・雑誌を通じて激しくたたかわされることになった。反対派から政府に提出された建白書が一八五通、署名者総数五六、八五七名であったのに対し、改正断行論の建白書は一二〇通、署名者総数六、七五九名であった[『明治文化全集』正史下]。署名者数で反対派が九倍以上にのぼるにもかかわらず、建白書数はそれほど違いがない。改進党は一通あたりの署名者数が少なくとも、多くの建白書を提出することによって、なんとか反対派と対等の状況にあることを演出しようとしたのであった[(*)「矢野文雄書翰」]。本学の講師や卒業生が深く関与していた『報知新聞』『読売新聞』『憲法雑誌』『日本理財雑誌』なども、条約改正断行の論陣を張り大隈を後援した。しかし、世論の大勢が反対に傾いていることは覆うべくもなかった。

なお、反対運動が盛りあがるなか、注目すべきは東京専門学校学生の間に、かつての秘密出版事件のような、学生の多くが参加する反対運動がおこった形跡がないことである。学生や卒業生の多くも、大隈がかかわったこの条約改正に対し、どちらかといえば応援したい気持ちの者が多かったのであろうと考えられる。

ただし、当時、大隈案を後援していた人々がみな条約改正方針に全面的に賛成であったわけではない。市島謙吉はのちに、「〔改正案の〕中には反対のことがない訳でもないけれども、どうもそれは反対する訳には行かぬ」という苦しい立場であり、特に地方の人士に対して説明するのに非常に困却したと回想している[『政治談話速記録 憲政史編纂会旧蔵』]。むしろ、大隈が交渉を担当しているという心情的な要素から応援したというのが、率直なところではなかったかと考えられる。

その後、条約改正に対しては、政府部内からも反対の声が大きくなる。一方で黒田清隆首相は一貫して大隈を擁護し、反対派の攻勢に怯むことなく改正交渉の継続を主張した。こうした紛糾状況をまとめるべく、一八八九年一〇月一五日、一八日と天皇臨席の上での閣議が開催されたが、結局この閣議でも議論がまとまることはなかった。議論に決着をつけたのは、閣議ではなく、その帰途におこった事件であった。すなわち、一八日の閣議後、大隈は馬車で官邸に戻る途中、霞が関の外務省門前において爆弾を投擲され、重傷を負うことになった。爆弾を投げたのは福岡の国権派団体玄洋社の社員で、来島恒喜(くるしまつねき)という二九歳の若者であった。来島は爆弾を投げた後、その場で短刀で喉を突き自殺した。

【学生・校友の政治的立場】

特筆すべきは、来島の所属する玄洋社に参加し、その葬儀の手配を行なった学生が東京専門学校にいたということである。木原勇三郎(一八九〇年邦語政治科卒業)がその一人である。木原はかつて秘密出版事件でも逮捕されており、おそらく大隈案に対しても反対の姿勢をとっていたと推察される。しかし、それに対する排斥運動が学内でおこった形跡はなく、木原も普通に学校を卒業している。学校内で条約改正に対する反対の動きがなかったことは、本学が大隈や大隈系党派に対する異論を許さなかったとか、特定の党派に誘導するような教育を行なっていたのではないことが、この一事からもわかる。

学校開校時、小野梓が「東京専門学校をして政党以外に在て独立せしめん」とし、「暗々裏に我が学生を誘導して之を我党に入るるが如き卑怯の挙動」を排し、「本校は決して諸子の改進党に入ると自由党に入ると乃至帝政党に入るとを問て其親疎を別たざるなり」[『小野梓全集』四]と宣言したことはすでに触れた(1-1-4-3参照)。実際、この年に卒業したある学生は、つぎのように回想している。

三ヶ年ノ修学中余ハ其ノ機関ニ利用セラルヽノ事実ヲ認メザリキ。〔中略〕科学ノ研究ハ風潮以外ニ屹立セザル可ラズ、思想ノ自由ハ絶対的無制限ナラザル可ラズトハ彼レ改進党員タル講師等ガ常ニ唱導スル所ナリ。彼等ハ毎(つね)ニ他ニアリテ政党的運動ヲ働キシ。然レ共課程ノ講義ニ党派的語気ヲ以テ誘導シタルガ如キコトハ余ガ曽(かつ)テ気附カザリシ所ナリ。[『羽村市史料集』一]

この回想を残した島田研一郎(条約改正問題のさなかの一八八九年に邦語政治科を卒業)は、自由党系の立場で政治活動を行なった人物であるから、回想には説得力がある。

ほかにもこの時期に在学、もしくはそれ以前に卒業していた学生で、自由党系の立場で政治活動を行なった人物として、多田恕助(一八八六年邦語政治科卒業)、堀越寛介(一八八九年邦語法律科卒業)、花岡次郎(一八九〇年邦語政治科卒業)、宇田友猪(一八九〇年邦語政治科卒業)、奥沢福太郎(一八九〇年邦語政治科卒業)、久保彦太郎(一八九一年邦語政治科卒業)、岡崎賢次(一八八五年邦語法律科卒業)、江原節(一八九〇年邦語法律科卒業)らの名前をあげることができる。また、吏党系に属した武藤互三(一八九〇年邦語法律科)、井上豹太郎(一八八八年英学本科卒業)、ならびに条約改正運動に際して反対の急先鋒であった『日本新聞』に勤務していた赤石定蔵(一八八七年英学本科卒業)といった人物も存在する。彼らが条約改正に際してどのように行動していたかはわからないが、おそらく反対の立場の者が多かったであろう。

東京専門学校の学生・卒業生に、全般的には改進党・進歩党・憲政本党の系統に所属する形で政治にかかわった人物が多いことは事実であるが、以上のように、反対党派の人々も多く存在していた。こうした事実から、大隈系の党派に所属する者を多く輩出したのは、学校側が意図してそうしたのではなく、あくまで結果として、学校講師たちの影響が及んだものと解釈すべきであろう。「学問の独立」の理念はしっかりと学校に根づいていたのである。

【憲法制定への対応】

本学の創立者である大隈重信が、外務大臣在任中にかかわった問題で、条約改正以外に特筆すべきものに、憲法草案の審議と憲法発布がある。もともと「明治十四年の政変」で大隈が政府から追放された一つのきっかけはその憲法意見書にあった。また、大隈が政府に復帰したのも、政府内にいれば憲法の制定に関与できるだろうという目論見も一因として存在していたと考えられる。小野梓が『国憲汎論』を著し、本学でもおもに外国憲法を講義する形で憲法を教え、かつ、すでに述べたように、私擬憲法草案の作成が行なわれるなどしていた。大隈のみならず、多くの学校関係者にとっても、憲法がどのようなものになるのかは、非常に大きな関心事であった。

伊藤博文が中心となって作成した草案は、一八八八(明治二一)年六月から七月にかけて、枢密院での審議にかけられる。大隈は大臣としてこの会議に出席する資格を有していたが、実際には審議にほとんど出席せず、出席した際も一切発言していない。こうしたことから、大隈の憲法への無関心が指摘されることも多い。しかし、実は、六月一四日から七月四日にかけて、大隈は公用のため関西地方に出張しており[『読売』六月一三日・一四日・七月五日]、物理的に出席が不可能であった。その後の第二審・第三審会議に際しても、条約改正交渉をはじめ多忙を極める公務との兼ね合いが難しかったのではないかと推察される。また、出席した回に発言しなかった背景には、専任の顧問官ではなく、内閣の大臣の資格による出席であったことも影響していよう。

しかし、実はこうした背後で、大隈は議会にとって必要な権限が憲法に盛り込まれるように、運動を行なっていたようである。後年、大隈は本学で発行された雑誌『早稲田叢誌』によせた「早稲田大学とカイゼル主義」という回想で、議会による法案起草の権利と、天皇に対する上奏権、さらに議院内閣制の規定を憲法に盛り込むべく自分たちが運動し、うち前二者はみずからの運動によって実現をみたのだと述べている[詳細は真辺二〇一七]。すなわち、草案には、「上奏権即ちアドレツスの権が無かつた」「又起草の権即ちイニシエーチヴの権も無かつた」ので、これでは駄目だと運動をした結果、「初の二要項だけを憲法の条文に加へる事には成功した」が、議院内閣制の規定だけは反対意見が多く、組み入れることができなかったというのである。

ただし、回想では、これは大隈が外相として入閣する際の交渉に際してのことだということになっている。しかし、これを回想のとおり入閣交渉の時のことだと考えると、さまざまな矛盾が生じる。当時の資料から確認できる入閣交渉の際の条件は、議会開設後八年以内に責任内閣(政党内閣)とすること、衆議院議員選挙権の獲得要件を直接国税一〇円以下とすること、一八八九年を期して議会を開設することなどであって、憲法の内容にかかわるものではなかった。それに、入閣後に枢密院に諮詢された憲法草案には、議院の法律起草権(法案提出権)は含まれておらず、それ以前にこのようなやり取りがあったとすると、大隈と伊藤との約束が破られたことになってしまうからである。したがって、この大隈の回想は、その後の内閣での修正案作成の過程の話と、入閣交渉の話が混同されたものと考える方が妥当であろう。

枢密院に提出された草案には、議会による法案提出権は記載されておらず、上奏権のみが付されていた。審議において法案提出権を付与すべきとの意見が出されたものの、その意見も結局会議上では採択されなかった。にもかかわらず、その後の内閣での修正作業において法案提出権が明記され、枢密院での第二審会議にかけられるにいたるのである。ただし、この修正草案では、法案提出権が付与されたかわりに議会の上奏権が削除されていた。これに対し、かつて改進党の副総理格であった河野敏鎌が、第二審会議において、法案提出権と上奏権の両権をともに付与すべきだと主張した。この河野の意見は会議上では採択されなかったものの、その後、内閣が作成した再修正案にはこの両権がともに付与されることになり、枢密院の第三審会議で可決されたのである。枢密院で可決されなかった意見が二度にわたって修正案に盛り込まれていること、また、河野が示し合わせたように会議において熱弁を振るっていることなどを勘案すれば、大隈が内閣での再修正案の策定にあたって働きかけを行なっていた可能性は高いと考えられる。

大日本帝国憲法は一八八九年二月一一日に発布された。大隈は大臣として出席し、また、講師高田早苗が日就社(『読売新聞』)総代、講師関直彦が日報社(『東京日日新聞』)総代、卒業生高木守三郎が房総新聞社総代という身分で、憲法発布式典の陪観を許された。当日の東京専門学校の祝賀計画について、講師・生徒および七〇〇名が午前一一時に学校に集合したのち、消防夫・車夫の警護のもと、桜田門外まで行進し、天皇の乗る車が通過する際に委員長の声に合わせて「宝祚万歳」「憲法万歳」の祝詞を連呼し、その後、青山練兵場に移動して観兵式を陪観し、さらに学校に戻って「祝意表彰会」を開催する旨が、『専門学会雑誌』上で報じられている[『専門学会雑誌』五]。実際にこのとおりの順序で行なわれたのかどうか同誌に報告はされていないものの、本学の祝賀が「府下幾百の公私諸学校中最も勇壮活発なりとの評」を得たとされており[『専門学会雑誌』六]、おそらく予定通りの順序で挙行され、盛況裡に幕を閉じたものと考えられる。

本校卒業生もまた、これを祝って臨時校友会を上野松源楼で開いた。まず上席に天皇皇后の写真を飾り、これに憲法を供えて拝礼した。式が終わると、席を改めて祝宴に入り、森谷三雄が発起人総代として会の趣旨を述べ、これに続いて前川槙造、園田熊太郎、黒川九馬、坪内雄蔵、岡山兼吉、山田一郎らがそれぞれ立って祝辞を述べた。学校の祝賀運動会に参加する卒業生も多く、昼間はそちらに参加し、夜に入ってから校友会に来会する者も多かったため、深夜〇時近くになってようやく散会するという盛況であったという[『校友会名簿(明治二十二年十二月調)』]。

【憲法内容への構え】

このように講師や学生たちはそれぞれに憲法の発布を祝賀したが、では憲法の内容そのものに、完全に満足していたかといえば、必ずしもそうではなかったようである。前述した私擬憲法草案の策定にかかわった山田一郎や卒業生斎藤和太郎が筆を執っていた『静岡大務新聞』では、大日本帝国憲法の発布を受け、一八八九年二月一四日より三月二日まで「大日本帝国憲法」と題する憲法の註釈を連載し、それに続けて、かつて本学で策定した私擬憲法草案の討議録である「憲法私擬」を連載しはじめた(1-2-4-2参照)。なぜことさらに連載したかの説明を、斎藤はつぎのように記している。

過日以来本紙に於て大日本帝国憲法の解釈を為し、〔中略〕首眼の目的は唯立法者の精神を敷演するに在りたり。〔中略〕之れよりして予輩は立法者の趣旨に関せず、単に予輩の意見を以つて憲法の批評を試むるの心算なりしが、黒田総理大臣の明言せられたるが如く、日本臣民が一辞をも容るべからざる尊重無上の此憲法に対し、草莽(そうもう)愚民の一部なる予輩の議論など提出するは畏多きこと限りなければ、予輩は最早此憲法に対し批評を試むることは全く断念せり。然れども大日本帝国の憲法に対し予輩が積年懐抱したるの私見希望は実に過日以来本紙に掲載したる解釈の比には非ず。之れが為めに予輩は嘗(か)つて(七年以前)東京に在るの日学士政友等と一団の憲法私会を結び、学術上及実際的より考察して将来正鵠(せいこく)と為すべき我国の憲法を私擬制定するの企を為せり。而して同私会の日誌精神論及確定議は今ま尚ほ予輩の手中に在り。之れを翻閲するに〔中略〕我国の憲法に対し予輩が希望する大体の精神に至りては決して埋没すべからざるものあるなり。[『静岡大務新聞』一八八九年三月三日]

この文章からあきらかなように、「憲法私擬」の掲載には、あからさまな帝国憲法批判が禁止される状況下において、なんとかそれに対する不満を示そうという帝国憲法批判の意図が存在していたのである。そして、帝国憲法と「憲法私擬」での討議を比較した際の最も大きな相違点は、議院内閣制の規定の有無にあり、おそらくこれが斎藤らが不満に思った点であったに違いない。彼らはこのような形で批判を提示することによって、政党内閣の一刻も早い実現を読者に訴えようとしたのである。さらに「憲法私擬」の前に連載していた憲法の註釈で、彼らがつぎのように論じていたことが注目される。

黒田総理大臣は去る十二日〔中略〕憲法に就て曰く、憲法は臣民の一辞を容るゝ所に非ざるは勿論なりと。実に勿論なり。勿論なることは大詔の明示せられたる所なり。然れども之れが為めに憲法は改定の望なきものとは謂ふべからず。陛下の恩徳は独り今般の制定発布に止まらずして必ずや将来の改定に及ぼすべきなり。[『静岡大務新聞』一八八九年二月一七日]

もちろん、長期的な視座においては、彼らは憲法の改定を視野に入れていた。すなわち、彼らは大日本帝国憲法に対して批判的な見解をもっており、また、その思いを控えめな形ではあれ公表することによって、将来への布石としようとしたのである。

この点と関連して考えるべきは、地域との関係性であろう。山田や斎藤は一八八五年ごろから、静岡県内の各地で広範に学術研究会を組織し、地域住民に対して憲法や政治に関する講義を行なっていた。『静岡大務新聞』への「憲法私擬」の連載も、こうした啓蒙活動の一環としての意味を持っていたに違いない。このような啓蒙活動は、たとえば高田早苗の「通俗大日本帝国憲法註釈」の『読売新聞』への連載や、高田による『憲法雑誌』の発刊、さらに各地のジャーナリズムで筆を執っている本学卒業者の憲法に関する解説や批評という形で、各地域で展開されたものであった。

しかしながら、憲法には、議院内閣制の規定こそなかったものの、大隈による運動の甲斐もあって、議会の法案提出権、衆議院の予算先議権、上奏権など、議会にとって最低限必要な権限は明記されていた。大隈は憲法発布直後の一八八九年二月二一日、自邸に府県会議長を招待し、つぎのように語っている。

我憲法の事に就き世間にては種々の説を為すものありて、演説に新聞に不服を訴ふるが如き有様なれど、一体憲法の妙は運用如何に在ることなれば法文の規定が不充分なりとてさのみ不服を唱ふるに当らず。特に夫の政党内閣の制の如きは憲法中に規定すべき筈のものにあらざれば固より明記しあらざれども、若し政党員にして皇帝陛下の御信任を得併せて輿望の帰する所となりたらんには、政党内閣の実を見ること難きにあらざるべし。現に英国の如きも歴史上の発達に依りて今日の状態を致せるものなれば、我国とても政党の発達次第にて英国と同一の状態を見ること能はざるの理あることなし。[『政論』一二]

大隈はもともと「明治十四年の政変」の原因となった憲法意見書でも、憲法は「極ク簡短ニシテ大綱ニ止ランコトヲ要ス」とし、運用こそが重要であると論じていた。議院内閣制の規定はなくも、それを否定する文言もないのであり、大隈はこの憲法であれば、時間をかけて政党内閣を実現することは充分可能だと判断したのであった。同じような思いを抱いた本学の講師や卒業生たちは憲法発布を祝賀するとともに、その後、ジャーナリストとして、あるいは政治家として、憲法の運用をより理想とするものに近づけていこうと熱心に運動していくことになるのである。

【帝国議会の開設】

一八九〇年を期して帝国議会が開かれることになった。そのため、一八九〇年七月一日より三日間にわたって衆議院議員総選挙が行なわれた。当時は党派の所属が不明確な部分もあり、正確な数値はわからないが、各メディアの報道によれば、大隈率いる立憲改進党は、全議席の約六分の一を下回る四五議席前後を占めるにとどまった。大隈が進めた条約改正に対する反対運動のために人気を失い、当初の見込みよりもはるかに少ない当選者しか出すことができなかったのだと言われる。かくして、一八九〇年一一月二五日に第一回帝国議会が招集され、二九日に帝国憲法施行とともに帝国議会が開会した。

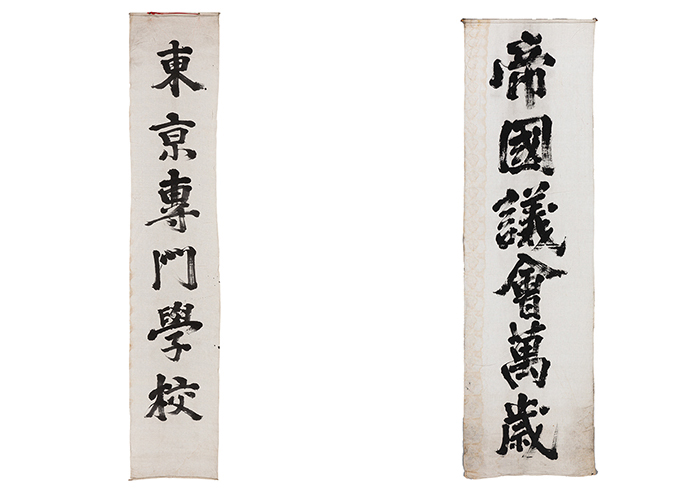

1890年の帝国議会開設を祝したもの。長さ約4m。

一方、改進党以外も含め、全衆議院議員のうち、本学に関係を有する者が一〇名当選した。すなわち、藤田茂吉(東京四区・改進党、評議員)、島田三郎(神奈川一区・改進党、評議員)、高田早苗(埼玉二区・改進党、評議員・幹事・講師)、堀越寛介(埼玉四区・自由党、一八八九年邦語政治科卒)、岡山兼吉(静岡三区・改進党、元講師)、磯部四郎(富山一区・自由党、講師)、犬養毅(岡山三区・改進党、評議員)、三崎亀之助(香川四区・自由党、元講師)、天野為之(佐賀二区・改進党、評議員・講師)、関直彦(和歌山三区・自治党、講師)の一〇名である。とくに堀越寛介は、本学卒業生として最初の代議士となった。ただし、堀越は一八五九(安政六)年の生れで、同じく当選した高田や天野よりも一~二歳年長で、このとき三一歳、入学前から自由党系の県会議員としての経歴を有する人物であった[『帝国議会議員候補者列伝』]。

なお、六月一〇日に貴族院多額納税議員が各府県より一名ずつ互選され、七月一〇日には貴族院伯子男爵議員互選があり、さらに九月三〇日に貴族院勅選議員が誕生した。そして、貴族院伯子男爵議員の互選で、堀越と同級の舟橋遂賢(一八八九年邦語政治科卒)が子爵として当選した。これが本学出身の貴族院議員第一号となる。

一方、第一回総選挙に立候補しながらこの選に漏れた本学関係者は、渋沢栄一、辰巳小次郎、肥塚竜、首藤陸三、宇川盛三郎、平沼専蔵、鳩山和夫、砂川雄峻(かつたか)、波多野伝三郎、小鷹狩元凱(こたかがりもとよし)、市島謙吉、加藤政之助の一二名にも上った。彼らの多くは、第二回総選挙以降に当選して議員となっている。初期議会期にはいまだ本学卒業生の議員数は少なかったが、その後しだいに増加し、本学は東京帝国大学・慶應義塾とならぶ政治家輩出校としての地位をしだいに確立していくことになる。

【学術演説会と大演説討論会】

一八八四(明治一七)年に創立された同攻会は(1-2-4-1参照)、翌一八八五年三月、会則中に、学術演説会の開催と、地方における支会の設置を追加し、それに基づきその後しばしば演説会を開催することになった[『中央学術雑誌』二五]。支会との関係の有無にかかわらず、学校当局者はたびたび各地に赴いて、演説会に出席していた。学校関係者が積極的に各地で演説会を開いたことは、のちに行なわれる巡回講演会などにつながっていく活動として特筆すべきであろう。

このように学術演説会を重視した本学関係者は、「校友会規約」にも月例演説会の開催を定め、学内でも講師・卒業生の関係する演説会がたびたび開かれていた。たとえば、一八八五年八月三一日に「東京専門学校学術演説会」(弁士・演題は一八八五年法律学科卒黒川実司〔九馬〕「成典編纂論」、同年政治学科卒鈴木熊太郎「経済学研究法」、講師田原栄「圧力之説」、同市島謙吉「監獄学一斑」、同天野為之「婦人教育論」)が[『中央学術雑誌』一四]、一八八七年一〇月二〇日には「〔創立第六年期〕紀念演説会」(弁士・演題は講師中村忠雄「所感」、和田垣謙三「講壇社会党」、穂積陳重「権利ノ説」)[『中央学術雑誌』五九]が開かれている。

同攻会による学術演説会、本学当局や校友会による演説会のほかに、一八九〇年秋、「東京専門学校大演説討論会」という名の組織が設立された(1-4-3-3参照)。明治二九年度『東京専門学校年報』に、「演説会」として、「先年来本校自ラ斡旋ノ労ヲ取リ、学生ノ為メ時々名家ノ出席ヲ請フテ演説会ヲ開キ来リシガ、近年学生ノ自為ニ任シテ、毎月一回必ズ開会シ、益々盛大ナリ」と記載されているのがこれである。その創立の経緯を記した記録は見当たらないが、「学生ノ自為ニ任シテ」とあるように、当初からこの会は学生の自治に委ねられて開催されていた。一八九一年一〇月の『同攻会雑誌』第八号には、大演説討論会の事務委員が選挙によって選ばれ、また、規則の改正が委員による討論によって行なわれている様子が記載されている。

同会創立当時の事務委員は、いずれも在学生の細野繁荘(一八九一年邦語法律科卒)、沼鋼次郎(一八九一年邦語行政科卒)、堀音吉(一八九一年邦語政治科卒)、小泉仲三郎(一八九一年邦語法律科卒)、増田義一(一八九三年邦語政治科卒)であった。第一回演説会は一八九〇年一一月一六日午後一時に新講堂二階で開かれ、来会者は約五〇〇人であった。討論議題は「男女混合教育ノ可否」と「天皇ハ違憲ノ法律ヲ制定シタル場合ニ於テ裁判官ハ之レヲ適用スルノ義務アリヤ否ヤ」であり、討論とは別に演説が行なわれた。演説者は宇川盛三郎、鳩山和夫、有賀長文、中橋徳五郎、元講師山田一郎、卒業生岡田庄四郎であった(各演題不詳)。早くも男女共学の可否について議論されていることは興味深い。また、天皇の違憲立法という、当時としてはかなり注意を要する論題を扱っていることも注目される。当初から相当にレベルの高い議論が交わされていたのではないかと推察される。

【大演説討論会の開催状況】

これ以降の開催状況を『同攻会雑誌』の記事によって追ってみよう。

第二回は、一八九〇年一二月一九日午後一時半から新講堂二階で行なわれ、来会者多数であった。討論では最初に「甲選挙人第三者ノ賄賂ヲ享ケテ乙者ヲ投票セリ、然ル時ハ其投票ハ無効ナルヤ」が議論され、結論として無効に決した。ついで「日本憲法ハ天皇ノ権ヲ制限シタルヤ否ヤ」が議論され、制限したものであるという説が勝ちを占めた。特に第二の論題について、憲法の本質が統治権力の制限にあるという議論が勝利したことは注目すべきであろう。なぜならば枢密院での憲法草案の審議においてすら、たとえば法律を帝国議会の「協賛」によるものと議決したことに象徴されるように、天皇権力の制限という憲法の性質を認めようとしない議論が幅広くみられたからである。とりわけこれは、当時、国権学派と立憲学派の間で「立憲主義」の解釈を巡って社会的にも大きな論争となっていたテーマであり、のちの「天皇機関説」を巡る論争に繋がっていくものであった。討論会における制限説の勝利は、立憲学派の解釈がこの討論では優位を占めたということである。また、このとき、以上の議論とは別に、黒川九馬・竹中信以・朝倉外茂鉄の演説も行なわれた(各演題不詳)。

第三回は、一八九一年二月一日午後一時に新講堂二階で行なわれ、来会者は約四〇〇名であった。卒業生の斎藤和太郎が議長をつとめ、討論議題の「華士族平民ノ区別ヲ廃スルノ可否」については、消極論が勝利した。華士族平民の廃止という急進的な議論に与しないのは、大隈らの立憲改進党とも通じる穏健なリベラルの姿勢を想起させる。また、「議会ガ予算権ヨリ官制ニ議及スルハ天皇ノ大権ヲ侵害スルモノナルヤ否ヤ」については、侵害しないという説に決定した。この議題は明らかに、当時行なわれていた第一回帝国議会の予算審議における争点と関連するもので、帝国議会の権限をより拡張的に考えようという、立憲改進党ら民党(政府に対抗する民権派政党)の路線と通じるものであったことがわかる。このほか、高田早苗による演説「予算論」、織田一による演説「法治国」が行なわれた。高田早苗の演説もまた、第一議会の開会中という時宜にかなった論題であった。

第四回は、一八九一年三月二〇日午後一時から新講堂二階で行なわれたが、来会者数は不明である。前回と同様斎藤和太郎が議長をつとめ、討論議題「憲法第六十七条政府ノ同意ヲ求ムルハ両院議決ノ後ニ於テスベキ乎(か)、将タ衆議院議決ノ前ナルヤ」は、議決前とする説を沼鋼次郎・有村高義・有賀長文が、議決後とする説を増田義一・伊沢種次郎・鈴木音次が、また、両院いずれから求めても可とする説を菊地虎太郎・別宮音五郎が唱えた。しかし、採決を見合わせるとの説が多数で、最終的な決はとられなかった。この憲法六七条問題は、当時開会中の帝国議会の予算審議でまさに争点となっていた論点である。民党の多くは議決後の同意を求めることを主張して、衆議院の議決を以て政府に突きつけ、真っ向から対立する方策をとろうとした。しかし、これに対し、自由党の一部が政府によって切り崩され(いわゆる「土佐派の裏切り」)、結局、議決前に同意を求める緊急動議が可決されることとなる。ただし、議決前に同意を求めることが政府寄りの立場というわけではなく、前者がリスクある対決姿勢なのに対し、白か黒かではない、より現実的に議会を機能させようという意識に基づく立場で後者を主張する者もいた。その意味で非常に難しい論点であり、そのために採決が見合わされたものであろう。

また、もうひとつの討論議題は「死刑存続ノ可否」で、廃止を可とする者が小泉仲三郎・牧内元太郎、存続を可とする者が白井芳三郎・鈴木音次・堀安二郎で、採決の結果存続が多数であった。すでにこの時点で死刑廃止が議論されていることや、廃止論を唱えて弁を揮うものが五名中二名もいたことは注目すべきであろう。とくに、当時は、明治一三年刑法に対する近代学派(新派)の刑法理論からの批判があり、刑法改正作業がすすめられていた時期であった(第一回帝国議会にも刑法改正案が出されたが、議決にいたらず)。近代学派は、古典学派の犯罪は個人の自由な意思による害悪であるから犯罪という害悪に対する報いとして犯人に科せられる刑罰(応報刑)という考え方を批判し、犯罪は行為者の自由意思による行為ではなく、社会的要因(貧困等)によるものであり、刑罰の目的は犯人を改善・教育して社会に復帰させることと考え、教育刑を主張していた。この考え方が死刑廃止論に繋がっていくことになる。前述の天皇権力の制限の議論といい、また、この六七条問題や、死刑存続に関わる議論といい、いずれも、当時、学派間で論争となっていた最先端の問題をとりあげていたことがわかる。なお、演説としては、信夫恕軒「義人論を読む」が行なわれた[『同攻会雑誌』一]。

第五回は、一八九一年五月七日に大講堂で行なわれ、来会者は約五〇〇人であった。演説として、高田早苗「予算議定権」、黒川九馬「日本鉄道の前途」、家永豊吉「米国の学校及び生徒の有様」が行なわれた。また、討論議題として、「現今我国ニ於ケル貿易ノ政策ハ自由、保護孰(いず)レヲ可トスル乎」(家永豊吉出題)が出され、自由貿易を可とする者が増田義一・斎藤順三、保護貿易を可とする者が竹本正業・塩沢昌貞で、折衷主義を沼鋼次郎が主張した。その後、演説として「条約改正問題」が鳩山和夫により行なわれた[『同攻会雑誌』三]。

大演説討論会の第六回が開催されたのは、八ヵ月の後、新学年が開始してからであった(この間に学校主催のものと、学校と同攻会の共催のもの、および学生主催による演説会がそれぞれ一回ずつ行なわれている)。一八九一年一一月二一日午後一時から大講堂二階で行なわれ、来会者約五〇〇人であった。演説として、寺尾亨「義務の効力を論じて直接履行の訴権に及ぶ」、関根正直「西洋学術の伝来」、加藤政之助「経済上の実地問題」が行なわれた。また、討論議題は「行政裁判所の権利に属せざる事件は悉く司法裁判所に於て審判することを得べきものなるや否や」で、「審判可能」という積極論を鳩山和夫・小山愛治が、「審判不可能」という消極論を平田譲衛・寺尾亨が唱えた。この問題もまた、大審院が揺れ動いていた、当時論争となっていた問題であった。なお、この会以降、学生だけでなく教員が討論議題に加わり、熱弁を振るっているのが注目される。

第七回は、一八九一年一二月一三日午後一時から大講堂二階で行なわれ、来会者は約六〇〇人で、島田三郎、佐藤里治、八巻九万、関野善次郎、神野良、魚住逸治、佐藤文兵衛、色川三郎兵衛、高津仲次郎、高田早苗の各代議士が特別出席したほか、諸地方より上京中の県会議員・鉄道委員などの有志も参加する盛大な会であった。演説は斎藤木「周家の政略」、討論議題は「鉄道は公有、私有孰れが国家に利ありや」で、鳩山和夫が議長をつとめ、公有論を松崎蔵之助・家永豊吉・井上辰九郎が、私有論を黒川九馬・天野為之・佐分利一嗣が唱え、「両者口角泡を飛ばして容易に決せずして閉会」したという。代議士や鉄道委員が出席し、決がとられないほどの熱弁が振るわれたことからも、議論の白熱度がうかがえる[『同攻会雑誌』一〇]。

第八回は、一八九二年四月二日午後一時から大講堂二階で開催され、参会者は約六〇〇人であった。演説は高田早苗「〔濃尾〕震災臨時支出金に付憲法上の問題」、植村俊平「法典論」、討論議題は「上官の違法命令に対して下官は必ず服従の義務あるや否や」であった。鳩山和夫が議長で、積極論を織田一・植村俊平・竹本正業・唐川定が論じ、中庸論を鳩山和夫が、消極論を井上辰九郎・平田譲衛・谷口麓が論じた。また、「輸出税全廃の可否」も討論された[『中央学術雑誌(第二次)』一]。

第九回については記録を欠いており、第一〇回以降再び記録が『中央学術雑誌』に掲載されている。大演説討論会は、一八九二年一一月一〇日に大講堂にて開かれた第一一回が最後となり、以降は「大演説会」として行なわれ、一八九三年五月一五日に開かれた第一四回まで続くことになる。その後も同攻会による大演説会は一八九六年まで開催されている。

この大演説討論会は、同時期社会において喧しく議論されている話題をとりあげ、また、演説・討論ともに学生・卒業生・教員、ときには学外の専門家までもが対等の立場で議論を行なう、極めてレベルの高いものであった。とくに講師や関係者に衆議院議員をつとめる者もいるなかにあって、このような議論の機会が得られたことは、学生たちにとっても学ぶところが大きかったに違いない。

東京専門学校で行なわれた大演説討論会は、国会演習(早稲田議会)や擬律擬判・法学部討論会と並び、実践的な議論を重んじる本学の学風を形作るうえで、大きな役割を果たしたのであった。