【大学部の政経・法・文諸学科】

本項および次項では、大学開設から二十五周年までの期間、すなわち一九〇二(明治三五)年から一九〇七年の間の各部門・学科と、これを担った教員の状況を対象とし、本項では教育について、次項では学術についてとりあげる。また、この間にあらたに一九〇三年九月には高等師範部が、翌年九月には大学部商科が開設されたが、これらの二学科についてはすでにとりあげたので(2-1-2-2、2-1-2-4)、それ以外の部門・学科について、以下でその概要を述べておこう[『大学規則一覧』(明治三五~三九年)/『大学規則(明治四十年)/(*)「本部書類」5-16・5-26・5-28・5-31]。

大学部政治経済学科 創立者大隈重信が政治家であり、当時の本学を代表する高田早苗・天野為之が政治経済の学科目の担当だったこともあり、坪内雄蔵が担当していた文学科とともに、「早稲田に於ては〔中略〕生命たり、特色たるものは、政治科と文学科」と評されていた[臼田一九〇六]。

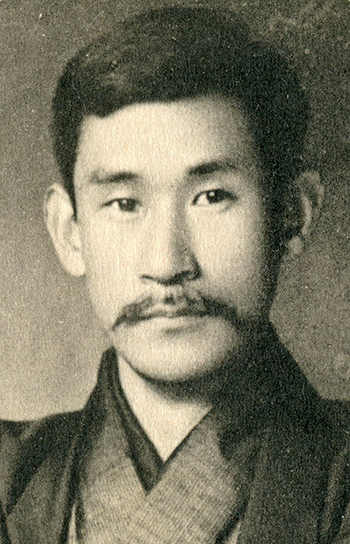

政治経済学科の科目が政治学、経済・財政学、法学、社会学といった社会科学系の学問や、近代史学を総合的に学ぶ構成であったことは、前身である東京専門学校の英語政治科以来、変わっていない。しかし、本学を代表する教員としては、商科の科目を担当するようになった天野が本学科では経済原理だけの担当となり、一方で本学の派遣留学生であった塩沢昌貞(経済学)、田中穂積(財政学)が帰国してから、経済学の主要な科目を担当するようになった。政治学の分野でも、学校経営の任が重くなった高田は担当科目が少なくなっており、中心科目である国家学を担当する一方、浮田和民(かずたみ)が近代史などを、有賀長雄らが政治に関係する法学系の科目を担当した。

また、本学科においてもう一点注目すべきは、一九〇四年九月~一九〇五年八月の年度より、学生の専攻が政治と経済とに第二年級からわかれるようになった点である。それ以前、学生は政治・経済の科目を区別なく履修していたが(英・独・仏・中の語学および原書を除く)、これ以後はその専攻に従い、政治ないし経済の科目群を別々に履修するようになった。同時に、選択必修科目も設置されるようになり、これらの科目形態は一九二〇(大正九)年に成立する政治学科と経済学科に採用された。

大学部法学科 総合的な科目構成をとる政治経済学科に対し、法学科では経済原論・財政学といった法律家に必要な経済的素養を学ぶ科目を除き、法学の原理と基本法を中心にして実定法を学ぶ科目構成になっていた(随意科目を除いて全科目必修)。また、学科課程表のうえで、大学成立時に語学として英語・独語・仏語が掲載されているのに対し、一九〇四年九月~一九〇五年八月の年度より独語だけとなっており、商法総則(英原書)以外の原書講読もすべて独書となっている点が特徴的であった。

当時は、ドイツ法が初期の東京専門学校における英米法の地位にとってかわる状況となっていた。帝国憲法がドイツの憲法の影響を受けて制定され、ドイツ法学への関心が強くなり、研究者や学生の多くはドイツ法の研究や学習へと向かうことになった。また、法学科卒業生は、専門部法律科の卒業生とともに、判事検事登用試験の受験資格を得る指定を受けており、試験科目である基本法典の理解を深めるため、ドイツ法学の考え方を学生に学ばせる必要性があったのであろう。

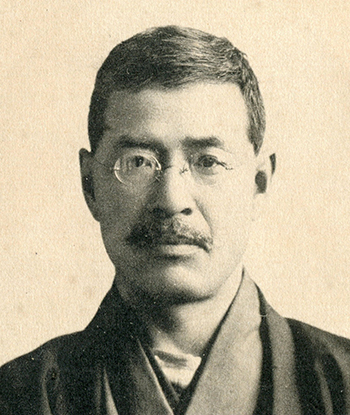

当時の教員としては、鳩山和夫・中村進午・岡田朝太郎・美濃部達吉・戸水寛人らがあげられるが、本学の派遣留学生となった現職の判事である坂本三郎や小山温 (おやまあつし)も、法学科で授業を担当していた。

大学部文学科 東京専門学校時代の文学科は英文学のほか、哲学、国語漢文、史学と多様な発展を遂げていたが、国語漢文・史学の分野は大学成立時に専門部の学科となり、さらに専門部より独立して高等師範部となった。このため、大学部文学科は哲学とヨーロッパ文学の分野のみで成立した。一方で専攻の分化が志向され、大学成立当初における哲学・文学の専攻科目選択制(第三年級のみ)を経て、一九〇四年九月~一九〇五年八月の年度より文学科内に哲学科と英文学科が成立した。

担当教員としては、英文学の坪内雄蔵が中心であることは変わらないが、本学の派遣留学生である金子馬治(心理学・西洋哲学)や島村滝太郎(欧州文学・美学)が帰国し、主要な科目を担当するようになった。このほか、本学の派遣留学生に選出された波多野精一(西洋哲学)や藤井健治郎(倫理学)も東京帝国大学卒の俊英であり、重要な教員であった。また、日本文化の紹介者として高名な小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)も本学に招聘され、一九〇四年四月より英文学を講義したが、突然の逝去によりわずか五ヵ月間の授業担当に終わった。

当時、記者であった正宗忠夫(白鳥)は本学の文学科への高い評価を書き記し、文学研究を志す地方青年に、あえて赤門でなく稲門を選ぶ者もいる、といった風聞を述べているが[『読売』一九〇五年二月二四日]、本学の文学科はかつての『早稲田文学』の成功、文学科における自由な空気、関係者の社会的な活躍に加えて、専任教員の優秀さもまたその大きな特徴の一つとなっていた。

【専門部・高等予科と特別な課程】

引き続き、その他の部門や課程の概要を列挙しておくことにする。

専門部 専門部(課程三年)では、国の中等教員無試験検定の認定を受けていた諸科が高等師範部として独立したのち、政治経済科と法律科のみとなった。授業を担当する教員や科目名は大学部の政治経済学科・法学科とかなり共通しており、授業内容が両者で相違していたかは定かではない。ただし、「諸学科ヲ研究スル捷径〔近道〕」の部門として予科を持たない専門部では[『大学規則一覧(明治三十七年)』]、大学部のような「名著研究」と称する原書講読の諸科目がなかった。また、語学も政治経済科では英語ないし中国語のみであり、法律科では語学が不要であった。

高等予科 高等予科は大学部(課程三年)に進学するための課程である。四月から翌年七月までの間の全三期より成っており、九月から新学年がはじまる大学部に接続していた。入学した時点で、将来の進学志望学科により課程が各々区分されており、政治経済学科志望は第一高等予科、法学科志望は第二高等予科、文学科志望は第三高等予科、商科志望は第四高等予科に入学した。第三高等予科では他科にない論理の科目があり、第四高等予科では他科にない地理・数学があるといったように、各科で科目の出入りがあったが、総じて大学部での勉学に向けた語学の授業が中心であった。たとえば、一九〇六年四月からはじまる第一高等予科では、第一期二二時数のうち語学関係(訳読・英作文・書取・音読)が一三時数、第二期三一時数のうちでは語学関係が二〇時数を占める、といった具合であった[(*)「本部書類」5-43]。

また、高等予科には大学部にはない体操一時数が含まれていることも、特徴の一つであった。本学では高等予科学生の兵式体操用に連発銃三百余挺を用意しており[『廿年紀念録』]、体育の授業内容の一端をうかがうことができる。

特別な課程 前記以外の課程では、東京専門学校の時も設けられていた研究科が存在した。「早稲田大学規則」によれば、研究科は大学部の得業生がさらに深い研究を遂げるための課程であり、大学成立時にあらためて新設された。研究科の学生は各自が研究題目を定め、一年以上三年以内に指導講師に卒業論文を提出する必要があった[『大学規則一覧(明治三十九年)』]。一九〇六年七月段階で、一、六五二名の学生数を擁する大学部に対し、研究科全体で在籍者がわずかに一〇名であり[『大学報告(明治三十九年度)』]、高田が言及したとおり、この課程は「学者」をつくるのが目的であった[『学報』一二一]。

もう一つ、事実上の教員養成の制度であったと考えられるのが、一九〇四年よりはじまる特待研究生の制度である。これは優秀な卒業生を選んで一年間学資を支給し、指導講師のもとで研究に従事させる一方、研究・教務上において講師を補助させ、授業も担当させる制度であり、当時の欧米諸大学のフェローの制度にならったものであった[『学報』一二一]。実際、特待研究生に選ばれた大山郁夫・原口竹次郎・寺尾元彦・関与三郎らはのちに本学の有力な教員となった。しかし、同じく特待研究生に選ばれた石橋湛山は本学の教員とはならなかった。この制度は石橋の年度(一九〇七年選出)を最後に廃止されたとみられる[『百年史』二]。したがって、この特待研究生の制度は一九二六年に制定されることになる無給の助手制度と直接の関係はなかろう。

一方、こうした研究方面の課程に対し、本学では一九〇三年から一九〇六年にかけて、実務を志す者のために、練習科や法学練習科をあいついで特設し、実際英語、簿記、法律科目などを開講し、受験や就職準備用の課程・科目をも育成しようとした[『百年史』二]。これらは、高田が抱いていた本学の新しい理念である「実用大学」論に則って設置されたものであった。しかし、語学における実際英語を除き、いずれの課程も長く存続させることはできなかったようである。

【教員とその組織】

本学の主要な教員は授業だけでなく、教務の責任者の地位に就くことがあった。各科(大学部・専門部合同)や部の責任者には、科長と部長が任命されており、一九〇六年末の時点で、法科長が小山、商科長が天野、高等師範部長が浮田、高等予科長が田原栄という配置であった。政経と文学には科長が任命されていなかった。さらに、科・部長の下に教務主任が任命されており、政経が塩沢、法が坂本、文が金子、商が田中、高等師範が中島半次郎、清国留学生部が青柳篤恒、また、高等予科教頭が安部磯雄であった[(*)「本部書類」5-5/『百年史』年表]。こうしてみると、学校創立の参加者である天野・田原、同志社から教員となった古参の浮田・安部を除けば、役職者には東京専門学校の卒業生が多く、例外は帝大卒業生の小山のみという状況であった。この点で、明治の末期においては、本学出身の教員が教務の要職を占めつつあり、また、学校の次代の幹部を形成しつつあったといえよう。

教員による会議体も組織されており、東京専門学校時代より存在した講師会が一九〇六年五月に規則にも規定され、より公的な性格をもつようになった。さらに、一九〇三年に法人定款に規定されながら実働していなかった教授会議は、一九〇七年四月にようやく維持員会で議員四三名が嘱任され、五月に第一回の教授会が開催された[『学報』一四八]。議長には天野が選出されており、これは新しい総長・学長制度の制定(2-1-3-3)と連動する改革であったと推測される。

教授会規則によれば、教授会の権限は学長が提出した「教授ノ方針、教則ノ改正等、教務ニ関スル重要ノ事項」につき審議すること、および「教務ニ関スル発案」をすることにあった。教授会は、すべての科・部を対象とした学長が招集する会議体であり、各科・部に自治的な権限はなかったものの、必要に応じて学長が教授会の「部会」を開くことが可能であった。また、教員の身分としては一律に講師であったが、一九一一年より教授会議員を兼ねる講師を特に教授と称するようになった[『百年史』二]。

【大学成立期の教員の状況】

つぎに、官庁に提出した報告書などから、当時の教員の実情を検討してみよう。まず、教員の人数であるが、公立私立学校認定に関する規則により、本学が文部大臣に提出した開申書(一九〇六年六月三〇日調査)によれば、「専任」教員が四二名、「兼任」教員が九三名で、あわせて一三五名であった。一方、一九〇七年七月に東京府に提出した学事報告「明治三十九年度私立早稲田大学表」(五月調)では、内国人教員が一四八名、外国人教員が六名で、あわせて一五四名となっている[(*)「教務関係」1]。また、この学事報告では、教員の学歴も報告されており、それによれば、帝国大学卒業生八三名、私立専門学校卒業生八名、外国大学卒業生一二名、経歴により文部大臣が認可した者五一名となっている。前記の開申書の教員一覧にも、甚だ多くの博士号や法・文学士号を冠する者が見出せるように、教員の大半は帝国大学の出身者であった。

注目すべきは、本学の卒業生で本学の講師に就任した人々である。開申書に記された教員個々人の最終学歴によれば、五十嵐力・中島半次郎・大山郁夫ら一〇名が本学の卒業生であった。このほか、最終学歴が博士である横井時冬(同年四月逝去)、外国留学生であった青柳や池田竜一、学校の派遣留学生(欧米大学卒)であった前述の金子・田中・坂本・塩沢・島村も東京専門学校の卒業生であったから、合計すれば本学出身の教員は少なくとも一八名にのぼっていた。これは全体一三五名のうちの一三・三%に相当している。

最後に、教員の給与について述べておきたい[(*)「三号館旧蔵」60-336]。一九〇四年当時、教員には年給・月給・時間給の三段階があった。実例をあげると、年給の学内最高額は高田の二、八〇〇円であり、そのつぎに位置するのが天野の二、五〇〇円であった。坪内は二、〇〇〇円であったが、この三人の相違は講師給二、〇〇〇円以外の役職給の有無によって生じたものである。各講師への年給の支給額はまことに千差万別であり、たとえば、初任である田中は毎週八時数担当して年給が六〇〇円であった。

月給の支給対象者はわずかであり、そのほかの講師は時間給の支給対象者であった。時間給には二円五〇銭、二円、一円五〇銭、一円の四段階があり、年給を併給される教員も存在しているが、一方では純然たる時間給のみの講師も見受けられる。たとえば、そうした講師の一人である中野礼四郎(早稲田中学校教頭、国史担当)は、毎週の受け持ちが二時数で一ヵ月分が一六円であった。また、同じくケンダル(英語担当)は、五時数で一ヵ月分が四〇円であった。当時の本学が専任教員の陣容の点で充実していたことは前記のとおりであるが、教育において、他校教員の出講や時間給による講師の存在が不可欠であったことは、また見過ごし得ない側面であった。

【早稲田大学開校当時の教員】

一九〇二(明治三五)年に早稲田大学と改称した直後の教員の陣容は、基本的に東京専門学校後期のそれを受け継いでいる。創立者たちも含めた東京大学―帝国大学―東京帝国大学卒業者や官僚、同志社出身者や多様な経歴の持主が中心となり、東京専門学校出身者が母校の教員になることも、ぼつぼつとはみられるようになったが、まださほど多くはなかった。

一九〇〇~一九〇二年にかけ、大学部教員の養成をめざして、坂本三郎・金子馬治・田中穂積・塩沢昌貞・島村滝太郎(抱月)を留学生として海外に派遣したが(1-4-2-2参照)、彼らは帰国して、前述のように本学の中心的なメンバーとなっていった。この海外留学生派遣事業は、早稲田大学になってからも、副島義一(一九〇二年派遣)、小山温(一九〇四年派遣)、波多野精一(一九〇四年派遣)、大隈信常(一九〇五年派遣)、藤井健治郎(一九〇五年派遣)、伊藤重治郎(一九〇五年派遣)、服部文四郎(一九〇六年派遣)、三潴信三(一九〇七年派遣)、山崎直三(一九〇七年派遣)と続けられ、本学自前の教員養成が継続していった。こうして、東京専門学校―早稲田大学出身者が母校の教壇に立つことが増えていった。ただし、一九〇四年に発足した大学部商科の教員については、当初は外部の人材に頼らざるをえなかった。

以下、大学開設当初の一九〇二~一九〇七年を中心に、前後の時期も視野におさめながら、主な教員の学術面の業績を概観しておこう。

【政治経済学科・法学科の教員】

大学部政治経済学科・専門部政治経済科と、大学部法学科・専門部法律科の教員についてみてみよう。

まず、政治経済学科では、高田早苗・天野為之・有賀長雄・安部磯雄・浮田和民・中村進午など東京専門学校後期の中心的なメンバーが、この時期も中核となっていて(1-4-2-1参照)、これに田中穂積・塩沢昌貞・副島義一ら留学経験者が加わるという体制であった。

有賀には、すでに『国家学』『帝国史略』『日清戦役国際法論』『近時外交史』など多くの著書があり、この時期、『国法学』(東京専門学校出版部)『戦時国際公法』(早稲田大学出版部)などを出版した。日清戦争・日露戦争時には、陸軍から戦時国際法の顧問を委嘱された。

浮田は、『帝国主義と教育』『社会学講義』に続いて、この時期、『国民教育論』などを出版し、その後、一九〇八年大日本文明協会の初代編輯長(2-2-3-2参照)、一九〇九年雑誌『太陽』の主幹となって旺盛な言論活動を展開する。また、『人格と品位』『倫理的帝国主義』『社会と人生』『新道徳論』などをあいついでまとめていく。

安部は、『社会問題解釈法』(東京専門学校出版部)につづいて、この時期、F・J・グッドナウ『都市問題』の抄訳『市制論』(早稲田大学出版部)を出し、以後、『応用市政論』『都市独占事業論』を出版して、都市政治論を展開していく[『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。一九〇六年度から担当した「市政論」「比較市政論」と連動するものである。このほか、この時期、『地上の理想国 瑞西(スイス)』『北米の新日本』『理想の人』『野球案内』などの著作をあいついで出版した。

田中穂積は、すでに天野の指導のもと、一八九八年に『財政学』を著していたが、この時期、『公債論』『高等租税原論』(早稲田大学出版部)『高等租税各論』(同)などを出版し、以後も、『税制整理論』『財務論』『公債要論』『国民経済概論』などを刊行していく。塩沢昌貞は、すでにイーリーの『米国州市租税論』(東京専門学校)『咸氏租税論』を共訳しており、博学と造詣の深さで知られ、社会政策学会の中核として活躍した。その後、ケプナー『植民政策』を翻訳し、『国民経済学原論』などを刊行していく。副島義一は、一九〇五年に『日本帝国憲法論』(早稲田大学出版部)を著すなど、天皇機関説に連なる憲法論を展開した[以上『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。

文学科と比較すると、東京専門学校―早稲田大学の出身者が教壇に立つことは多くはなかったが、そのなかで特筆すべきは青柳篤恒である。青柳は一九〇三年に東京専門学校英語政治科を、一九〇五年に早稲田大学大学部政治経済学科を卒業したが、東京専門学校在学前から、中国語・中国文学を習得しており、外国語学校・陸軍大学校・東京高等師範学校で教えていた。一九〇三年には、本学大学部在学中にもかかわらず、中国語などの教員となった。そして、清国留学生部の設置に尽力した(2-1-3-2)。

大学部法学科・専門部法律科についても、鳩山和夫・小山温・中村進午などを中心とする東京専門学校後期の講師陣が中核となっていた。小山は、『民法要論』(東京専門学校出版部)『法律教科書 民法総則』(早稲田大学出版部)、中村は、『近世外交史』(東京専門学校)『平時国際公法』(早稲田大学出版部)『戦時国際公法』(同)『国際私法』(同)などを著した。

政治経済学科・法学科については、いまだ現職官僚や東京帝大教授の出講に依存することが大きかった。たとえば、美濃部達吉は、一八九七年東京帝国大学を卒業して内務省試補となり、欧州留学後に東京帝国大学法学部比較法制史講座の助教授となったが、留学前の一八九八~一八九九年と教授昇任後の一九〇三年から本学で行政法などを講じた。

また、一九〇六~一九一八年に政治経済学科で自治行政などを担当した井上友一は、帝国大学卒業の現職の内務官僚であり、一九一五年には東京府知事に就任した。井上は、本学に出講していた時期、『欧西自治の大観』『救済制度要義』『自治要義』『自治興新論』(早稲田大学出版部)『都市行政及法制』『自治之開発訓練』などをあいついで出版している。たとえば、このうち『自治興新論』は政治経済科の講義録であり、『自治之開発訓練』は本学での講義を基礎としている[『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。こうした井上の講義が、卒業後、地方に帰って政界などで活動しようとする学生たちに(1-5-0-4、2-4-0-4参照)、示唆や影響を与えたであろうことは想像に難くない。

大山郁夫など本学の卒業生が政治経済学科・法学科で教員として登用されていくのは、もう少し後の時期である(2-2-3-1参照)。

【大学部文学科・専門部国語漢文科・歴史地理科の教員】

早稲田大学開校期にもっとも本学独自の教員で臨んだのは、大学部文学科やその流れをくむ専門部国語漢文科・歴史地理科(一九〇三年に高等師範部に吸収)であった。すでに、東京専門学校の時期にも、金子馬治・島村滝太郎(抱月)のほかに、紀淑雄(きのとしお)・永井一孝・中島半次郎・五十嵐力らが文学科の教員として教壇に立っていた。島村の文学・学術面の活動については、別途、言及するので(2-2-3-2、2-4-0-5参照)、ここではほかの主な教員を学術面からみておくことにする。

金子馬治は文学科で哲学概論・西洋哲学・心理学を、高等師範部で心理学を担当した。金子は一八九三年に東京専門学校を卒業した後、『早稲田文学』に拠って文芸評論家として活躍し、外国文学の紹介・解説にあたりながら、東京専門学校で心理学・教育学の講義を担当していた。一九〇〇年、ドイツに留学し、哲学者・心理学者として功績を残したヴントの感化を受けて一九〇四年に帰国した。以後、早稲田大学となった母校の教壇に復帰するとともに、『早稲田文学』『新小説』『中央公論』『新潮』『太陽』などの誌上に、哲学関係の論文を旺盛に発表してキルケゴール、プラグマチズムなどの紹介・批評につとめ、また、思想・文芸に関する評論を発表した。そして、一九一〇年、『時代思想之研究』(早稲田大学出版部)を出版し、その後、『普通心理学』『生活と文化』『欧州思想大観』『現代哲学概論』などの著書をあいついで出版していく[『早稲田大学学術研究史(文芸・人文科学部門)』]。

紀淑雄は文学科・高等師範部で日本美術史を教えた。紀は、一九〇一年に『日本帝国美術略史稿』(農商務省刊)の編纂に従事したが、まとまった著作を残していない。一九一一年から一九一四年まで、美術審査会委員を委嘱されて文展(文部省美術展覧会)の審査にあたり、また、一九一七年には、自宅の一隅に日本美術学校を創設して、美術家・評論家の育成にあたっていく[『別冊太陽 早稲田百人』]。

永井一孝は文学科で国文学研究を、高等師範部で国文学・国語読本実習・日本文学史を担当した。東京専門学校での講義録『国文注釈書解題』や早稲田大学文学科での講義録『国文学史』は、書誌学・書目解題の先駆的な業績であった。この時期、『国文法要義』『国文学書史』や、源氏物語・枕草子など平安期文学に関する講義を早稲田大学出版部から刊行した。訓詁学の第一人者とみなされ、早稲田大学講義録の『日本文学史』『国文学発達史』『源氏物語選釈』などにより、学外の受講者にも広く知られた[『早稲田大学学術研究史(文芸・人文科学部門)』]。

中島半次郎は高等師範部で教育史・教授法を教えた。中島は苦学して一八九四年、東京専門学校文学科を卒業したが、在学中から雑誌『教育時論』の記者として編集に従事し、一八九八年、東京高等師範学校研究科で教育学を専攻して、一九〇〇年、本学の教員となった。『普通教育学要義』『戦後の教育』などを出版したが、一九〇六年、直隷省の北洋師範学堂に招聘されて四年間、中国に滞在した。一九〇九年の帰国後、ドイツに留学してベルリン大学で研究し、その後、イギリスに渡って同地の教育事業を視察・見学している。一九一二年の帰国後は、『独逸教育見聞記』『人格的教育学の思潮』『独仏英米 国民教育の比較研究』などを出版していく[『早稲田大学学術研究史(文芸・人文科学部門)』]。

五十嵐力はこの時期には専門部政治経済科で英語を教えていたが、坪内逍遙編『中学新読本』の編纂に協力し、その後は国語教育や国文学を専攻した。五十嵐は、『文章講話』(早稲田大学出版部)『新文章講話』(同)をはじめ、文章学・修辞学関係の著述、作文指導書などを数多く出版した。『新国文学史』では、同時代の「最近文学」(自然主義文学)を起点に、時代を遡りながら各時代の文学を紹介・論評する独特な方法をとっている。その後、平安文学や軍記文学の研究もすすめていく[『早稲田大学学術研究史(文芸・人文科学部門)』]。

また、一八九二年に一時期、東京専門学校図書室につとめた吉田東伍が一九〇一年より東京専門学校講師となり、その後、大学部文学科・高等師範部で教えていくことになった。吉田は、特別の学歴をもたないまま、歴史・地理の研究を深めて、一八九三年に最初の著作『日韓古史断』を出版した。ついで一八九五年、独力で『大日本地名辞書』の編集を始め、一九〇七年に正編一一冊を完結させた。その後、現在から過去に遡る独特の通史『倒叙日本史』(早稲田大学出版部)一一冊を出版するなど、多面的な分野、全時代にわたる歴史研究を展開していく[『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。

他方で、文学科や専門部国語漢文科・地理歴史科―高等師範部を全体的にみるなら、波多野精一・田中喜一(王堂)・増田藤之助・久米邦武など、東京専門学校後期の文学科の中心的メンバーが引き継がれていた(1-4-2-1参照)。田中王堂は、この時期、プラグマチズムの立場にたちながら、哲学・文学・文明論に関する論考を新聞・雑誌に精力的に発表し、自然主義にも批判を加えた。その後、『書斎より街頭に』『二宮尊徳の新研究』を出版し、さらに『哲人主義』『吾が非哲学』『解放の信条』などをたて続けに出版していく[『早稲田大学学術研究史(文芸・人文科学部門)』]。

【大学部商科の教員】

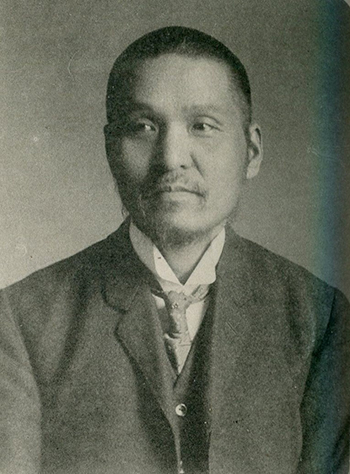

前述のように、一九〇四年に大学部商科が新設された。商科長には早稲田実業学校校長でもあった天野為之が、商科教務主任には高等予科長田原栄がついた。そして、商科講師陣の中核の一人として、横井時冬が選ばれた。横井は東京専門学校法律学科の卒業生であるが、一〇年以上も高等商業学校(一九〇二年、東京高等商業学校と改称)で日本商業史などを教えていた。本学の大学部に商科が創設されると、高等商業学校専任教授のまま、本学でも講師となった。

商科教育については、先行する東京高等商業学校などから人材を仰がざるを得なかった。高等商業学校出身の東京高等商業学校教員で、簿記学・会計学専攻の吉田良三、同じく高等商業学校出身で、当時は八幡浜商業学校教員であった小林行昌(商業学・商業英語や関税論・外国為替論などを広く教えることになる)、同じく高等商業学校出身で当時東京高等商業学校において交通論などを専攻していた関一なども招致された。また、東京大学を卒業し、市立大阪商業学校校長や大阪市助役などを務めた後、大学部商科の一員となった平沼淑郎も、外部から招かれた一人である。平沼は商業史や経済史などを教え、早稲田騒動直後には学長となる。天野・田原らの学科長・教務主任や横井時冬を除いて、大学部商科は、外部の人材を招聘してスタートしたのである。

吉田は、一九〇四年に『最新商業簿記学』を出版し、その後、『近世簿記精義』などを含め簿記に関する多くの著作を世に出し、また、『工場会計』などを出版していく[『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。小林は、商業売買の経営を中心に研究し、これに経済、法学、史学の面からも検討を加えて、現在のマーケティング論への先鞭をつけたとされる。以後、『商業売買』などを出版し、また、税関・倉庫論の分野でも『倉庫及税関』『倉庫論』『関税論』などを世に出していく[『早稲田大学学術研究史(社会科学部門)』]。

【早稲田大学図書館の建設】

東京専門学校から早稲田大学へと発展するに際し、高等予科や大学部の整備と並んで、図書館の建設が大きな柱であったことは、すでに述べたとおりである(2-1-1-4)。大講堂内に設けられていた図書室は、東京専門学校時代の末年、一九〇一(明治三四)年七月時点で、蔵書が一万八、七七六冊、本校関係者依託書が一万六、六四六冊に達しており[『学校報告(三十四年度)』]、私立専門学校の蔵書数としては際立った規模を誇っていた。しかし、東京帝国大学附属図書館の蔵書数(約二九万冊)には遠く及ばず[『文部省年報』二八]、設備の点においても書庫が甚だ小さく、閲覧室の収容人数は五〇名にも及ばない状況であった[『廿年紀念録』]。本学の幹部は、「受験的教育」ではない「自修的研究」の尊重が大学教育の要訣であると考えており[『廿五年創業録』]、「学問の応用」を重視する新しい学校の理念の点でも、学科の整備と並んで、自主研究の場である図書館の拡張が何よりも大切であった。

そこで、本学では大学開設のために「早稲田大学基本資金」(のちに「第一期基金」と称される)の募集を開始すると、募集した寄附金を真っ先に図書館建設の事業に投入し、附属工事費を含め建築費に四万七、一八八円を費やして、一九〇二年一〇月に書庫と閲覧室の二棟、これに館長室と事務室が附属する図書館を新たに完成させた[『廿五年創業録』]。当該期(一九〇二年九月~一九〇三年八月の年度)における学校の経常費収支決算は九万八、六〇〇円であったから[『大学報告(明治三十六年度)』]、図書館建設には学費などの経常収入を用いたわけでなかったものの、かなり大きな費用を要したことになる。のちに高田早苗(当時は学監)は、「私は先づ図書館の建築と高等予科の教場を造る事を第一の事業とし、殊に力を図書館の建築に用ゐたのである。当時私の心中では、たとひ大学計画に失敗しても、相当な図書館さへあれば、其の図書館は人物も養成してくれるし、学者も作り出してくれると考へた」と述べており[『半峰昔ばなし』]、当時の本学における新図書館の位置づけの大きさをうかがうことができる。

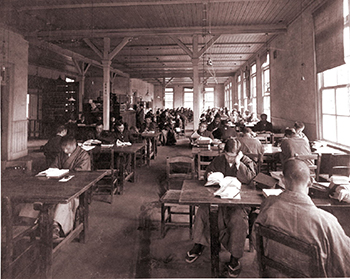

さて、この図書館は東京専門学校時代の旧寄宿舎の西隣の地、すなわち、現在の三号館と七号館に跨る敷地に建てられていた[和田一九七七]。本体である書庫と閲覧室は東西の向きに隔離される形となっており、この二つの棟が渡り廊下によって結ばれる構造であった。書庫の方は、煉瓦造りの三層建て、平面積が五四坪の建物であり、内部に厚い防火壁を設けた各層に二室ずつの構成であり、全部で二一万冊を収容できる規模であった。また、閲覧室の方は、木造の二階建て、平面積が一二五坪で、その収容人員は四五〇~五〇〇名であった。建物としての閲覧室内には、特別閲覧室・研究室と標本室といった小室の設備も設けられていた[『廿年紀念録』/『廿五年創業録』]。

一方、本学では新図書館の開館に向けて約一万冊を購入し、蔵書の充実を図った。この他に、東京帝国大学教員リースが所蔵する洋書二、〇二六冊を購入した[『図書館史』]。また、清国留学生監督であった銭恂(せんじゅん)は、大隈重信とともに東京専門学校を参観したことがあったが、本学の大学設立の趣旨を知って賛同し、一九〇一年と一九〇二年の二度にわたり一〇〇種以上、約四、〇〇〇冊の漢籍を東京専門学校図書館に寄贈した[高木二〇〇八]。こうした厚意もあり、新図書館の蔵書は寄託書や新聞・雑誌・講義録の類を除き、開館の時点において洋書八、八六一冊、和漢書二万七、四七二冊となり、計三万六、三三三冊の規模に達していた[『廿年紀念録』]。

なお、一八八四年以来、本学の同攻会では多くの書籍を購入し、会員となった学生の閲覧に供してきたが、新図書館の開館を受けて当初の目的を果たしたとして解散した。東京専門学校図書館に寄託していた書籍四、一二三冊は、同攻会よりすべて新図書館に寄贈された[『図書館史』]。

【市島謙吉の図書館長就任と新図書館の運営】

先に旧東京専門学校図書室が図書館に改称した際、浮田和民が館長となったが、新図書館建設にともない、市島謙吉が初代の館長に就任した。こののち、市島は早稲田騒動によって退任する一九一七(大正六)年まで、日本文庫協会、ついで日本図書館協会の会長をつとめるかたわら、一五年間にわたって本学図書館長の任にあったことになる。前述のとおり、市島は一八九四年以降、東京専門学校において幹事、ついで会計監督の要務にあったが、一九〇一年には重い病に倒れて静養していた。そこで、高田学監は病後の静かな仕事として市島に新図書館長の任を勧めたのであるが[市島一九三五b]、市島はかえって持ち前の書物への嗜好を発揮し、図書館の蔵書などの拡充や制度的な改革を行なった。こうして「〔東京の公開図書館のうち〕一番盛んなのは云ふまでもなく帝国〔上野図書館〕、早稲田、大橋の三図書館」と称されるほどの[『東朝』一九〇八年二月七日]、飛躍的な発展を実現したのであった。

その発展において、最も重要な点は書籍の大々的な収集である。市島は「追々亡びゆく和漢書を集めて置かないと、他日必らず臍(ほぞ)を嚙(か)むの悔があらう」と考え、必要なものは一書をも逃すまいとして毎日下谷の書肆(しょし)に出張し、その奥座敷に陣取っていたという。こうした書籍には稀覯本(きこうぼん)が多く、関東大震災後に価格が暴騰したと市島は回想しているが[市島一九三五b]、現在の本学の図書館が所蔵する特別資料の核となる部分は、市島によって収集されたものであった[藤原二〇一〇]。

図書館は一九〇三年度より会計部を設けて独自の会計事務を執るようになったが、図書購入費は一九〇七年度まで平均七、七九〇円という巨額にのぼった[『早稲田大学図書館紀要』一九〇七]。しかし、市島はなおもこれに不足を感じ、毎年予算を著しく超過して資金を別に募っており[『廿五年創業録』]、一九〇六年八月に曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』稿本を購入した際は、みずからが経営する国書刊行会にて代金を立て替えるという非常手段を取ったほどであった[市島一九三五b]。こうした市島館長の努力と、学校側の理解による多額の予算、各方面の厚意による寄贈などにより、図書館の蔵書は一九〇七年には一〇万冊を超過するという、極めて急激な増加を達成した。市島はこれを記念し、創立二十五周年式典に併せて「図書十万巻紀念展覧会」を開催している。このような図書館における特別な展覧会の開催についても、こののちに市島が積極的に心を砕く事業となった[『図書館史』]。

また、もう一点、図書館の発展に関する市島の事績として、書籍の公開を重視したことがあげられる。図書館では、利用者の図書検索に資するため、閲覧室にカード目録を備え付けるようにし、さらに図書館蔵書の印刷目録を作成して、一九〇三年には和漢書目録と洋書目録をそれぞれ刊行した(その後の購入図書は『早稲田学報』に随時公開)。日曜日の開館を始めたのも同年のことであり、翌年には新聞閲覧室を開き、当月分について随時の閲覧を開始した。同時に、有料で学外者への公衆閲覧を開始し、一九〇五年にはこれを日曜日から毎日公開に拡大して、閲覧室内の小室に婦人室を設置した[『図書館史』]。当時の東京帝国大学附属図書館では官吏に蔵書の閲覧を許可していたが[『東京大学百年史』資料二]、公衆閲覧については規定がなく、図書の閲覧を社会に開放したことは私立大学らしい試みであった。

市島は図書館の利用実績についても関心を払っており、新設早々の図書館では一日の閲覧者数が二六〇~三〇〇人程度に達し、旧図書館時代の四倍になったとみずから書き残している[(*)市島「饒舌録」]。その後も、「図書にして如何に多く増加するとも、之れが利用の進歩伴はざれば、未だ以て真の進歩といふを得ず」として、閲覧者数や閲覧貸出図書数(館外貸出は講師・評議員のみ)を毎年調査させており、それによれば一九〇七年度の閲覧人員は延べ一五万九、七九〇人、一日平均六二九人、貸出図書数は延べ二七万八、七九二冊、一日平均一、〇九七冊であった[『廿五年創業録』]。

この一九〇七年度にはより詳細な調査が残されており、それによれば普通閲覧者(学生・校外生)一五万三、〇三一人、特別閲覧者(講師・評議員・校友・研究科生ほか)一、四七二人、公衆閲覧者三、四三九人、館外借覧者一、八四八人であった。貸出部門別では、新聞雑誌を除けば、和漢書小説二万六、九一五冊、和漢書歴史及伝記一万七、一二四冊、国文学一万四、六四二冊の順となっており、東京専門学校時代に特に盛んに学ばれた政治は和漢書四、七一四冊、洋書八二四冊となっている[『早稲田大学図書館紀要』一九〇七]。利用者の大半を占める学生の読書傾向がうかがわれる。

なお、図書館の規模の拡大にともなって、その事務に当たる機構も拡張されており、一九〇七年時点で市島館長のもと、管理部・閲覧部・主計部・庶務部の四部の職員が各々の事務を分担した。また、一九〇二年以来、館長の指名による図書館商議員が設けられ、商議員となった講師たちは毎年度の最初に購入図書や図書館の重要な案件を協議した[『早稲田大学図書館紀要』一九〇七]。

【貴重資料の収蔵】

開館以来、本学の図書館は講師をはじめとして、各方面の厚意により書籍の寄贈・寄託を受けてきた。その代表的な例として、田中光顕宮内大臣より一九〇五年一〇月に私蔵の「礼記子本疏義(らいきしほんそぎ)」(現国宝)を寄贈されたことがあげられる。この典籍は六朝ないし初唐以前に書写された佚存書(いつぞんしょ)(中国ではすでに失われた典籍)で、巻尾に光明皇后の朱印が捺されてあり、早くに日本に伝来していた[『百年史』別巻二]。当初、その写真版を見た市島は「垂涎(すいぜん)禁じがたく」思い、田中に写真版の寄贈を依頼したところ、田中は原本を寄贈してきたのである。市島は「余りの意外に驚喜禁ずる能はず、狂するがごとく学監や其他に持廻つて吹聴した」と、その時の喜びを記している[(*)市島「二酉志」]。田中が一九一四年には、さらに佚存の字書である原本「玉篇」(現国宝)、「東大寺薬師院文書」(現重要文化財)を[(*)市島「双魚堂日載」]、一九二七年には「維新志士遺墨」を本学の図書館に寄贈したことも[『百年史』別巻二]、ここで付記しておくべきであろう。

もとより当時の貴重資料の収蔵は前記の例に限られるものではなく、漢詩人野口寧斎が所蔵していた詩文集コレクションである「寧斎文庫」(一九〇五年寄託、一九二三年購入)、先に触れた『八犬伝』稿本を含んだ「曲亭叢書」(一九〇六年・一九〇七年所蔵者より購入)、京都大丸の下村家が伝えてきた漢籍コレクション「下村文庫」(一九一一年寄贈)が、本学の図書館に収蔵された[(*)市島「二酉志」・「東壁続記」・「双魚堂日載」]。ほかに特殊な資料としては、清国留学生部予科修了生たちが揮毫(きごう)した記念帖である「鴻跡帖」があげられるが[(*)「鴻跡帖」/(*)市島「東壁箚記」]、これらはいずれも市島館長との縁故やその企画により図書館に収蔵されたものであった。こうしたコレクション的な貴重資料を収集し、その散逸を防いだ点においても、明治末期の本学の図書館は重要な役割を果たしていたのである。